11 de febrero de 2019

La Presentación de Nuestro Señor en el Templo

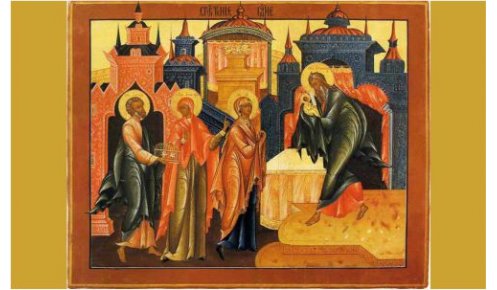

Ayer durante la Vigilia Pernocturna escuchamos la lectura del Santo Evangelio donde se nos relata que el recto Simeón fue digno de recibir en sus ancianas manos al Hijo de Dios encarnado, Nuestro Señor Jesucristo. Hoy durante la Liturgia se leyó el mismo Evangelio, pero con agregados al principio y al final. En el principio se indica por qué la muy Bendita Virgen María con el anciano José fueron al Templo de Dios: ellos debían cumplir aquello que manda la ley para el día 40 después del nacimiento de un niño. Y en el final se completa con las palabras del recto Simeón. El Evangelio de ayer termina con su oración: “Ahora despides, Señor, a Tu siervo en paz” (San Lucas 2: 29), y hoy el Evangelio a eso le agrega que el recto José y la Purísima Virgen Madre de Dios se sorprendieron por lo que escucharon de boca de Simeón, y se lee: “He aquí, Éste (es decir, el Niño-Salvador) es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel; y para señal de contienda” (San Lucas 2: 34), es decir, Aquel quien está aquí, no vino solo para levantar, no solo como Salvador que restaura, sino también para caída de aquellos que no se puedan mantener. “Para señal de contienda”, es decir, objeto de contradicción, de discusión, de divergencias. Y luego el recto Simeón se dirige a la Madre de Dios y agrega: “Y una espada traspasará tu alma” (San Lucas 2:35).

El relato de la vida de la Santísima Virgen María dice que esa profecía quedó grabada en lo profundo de Su alma y que toda Su vida, mientras Su Divino Hijo era un niño, un joven y ya un hombre adulto y salió a Su servicio de la salvación del género humano, Ella siempre con temor esperaba cuándo finalmente se cumpliría aquello que le predijo el santo y recto anciano al decir que una espada traspasaría su alma. Esperaba Ella hasta que finalmente se cumplió lo dicho cuando estaba ante la Cruz en el Gólgota, allí realmente traspasó de lado a lado su sufriente corazón de madre la espada de la terrible e increíble pena maternal, que no hubiera podido soportar si no tuviera la ayuda invisible de Su Divino Hijo, que la fortaleció para sobrellevar este sufrimiento sobrehumano…

Y he aquí que el recto Simeón dice que el objeto de la contienda será Aquel Quien vino al mundo no para hacer malos a los hombres por medio de las disputas y discusiones, sino para salvarlos. Así fue predicho y así mismo sucedió. Por ejemplo, ya en los primeros siglos luego de las persecuciones, cuántas discusiones hubo sobre la Personas de nuestro Salvador, sobre Su naturaleza humana y divina, sobre Su dignidad Divina, sobre la naturaleza de Su Persona divina y humana... Todo tipo de herejes de un modo u otro distorsionaban el correcto entendimiento sobre Nuestro Señor y Su encarnación. La Iglesia se oponía a todas estas herejías, formulando y resaltando la correcta y verdadera enseñanza sobre el Hijo de Dios Encarnado, sobre la naturaleza Divina y Humana de Cristo el Salvador.

Terminó la época de los Concilios Ecuménicos. Pero si observamos la vida actual, ¿no vemos acaso lo mismo pero en otras formas? ¡¿Cuántas discusiones se suscitan tanto sobre la creación Divina de la Iglesia, como sobre Cristo el Salvador y Su enseñanza - y cuánto la desfiguran?! ¡¿Qué es lo que no le atribuyen?! Llegan al punto que los destructores de la vida y el orden, los revolucionarios y comunistas afirman que si Él viviera en nuestros tiempos, se volvería comunista y revolucionario… Desde todo punto de vista, desde todos los ángulos ametrallan nuestro verdadero y correcto concepto sobre Cristo el Salvador, nuestro Señor, que es Dios y Hombre – inmutable y perfectísimo Dios y al mismo tiempo perfecto y pleno Hombre. En Su naturaleza, en Su Persona se unió la divinidad con la humanidad de manera tal que el misterio de la sustancia tanto de la Divinidad como de la humanidad quedó pleno e inquebrantable, y al mismo tiempo, no tenemos ante nosotros dos personalidades ni dos hipóstasis, sino solo a Un Dios-Hombre, Nuestro Señor Jesucristo, Quien nos salvó del pecado, la maldición y la muerte.

Si la humanidad que discute sobre mucho, habla mucho, analiza todo tipo de sistemas filosóficos, trata de comprender aquellos hechos que ocurren hoy en día; si esa humanidad se acercara al Santo Evangelio, se acercara a las obras de los Santos Padres que tan maravillosamente y con tanta profundidad nos explican todas las cuestiones relacionadas con nuestra fe, con nuestra Iglesia, con nuestra vida espiritual, si eso ocurriera, la vida sería totalmente diferente.

Pero lo que vemos son los múltiples caminos de perdición por los que transitan las personas ahora en la tierra. Algunos parecen buscar la verdad, se manifiestan como creyentes, algunos quisieran creer de manera correcta. Pero lamentablemente, cada uno quiere entender y explicar el cristianismo a su manera. Por ello hay tantos errores, tantas divergencias sobre la Persona del Salvador, sobre Su obra y Su Divina enseñanza.

Nosotros tenemos que recordar que no podemos reconocer a ningún otro maestro de la vida, ningún otro mentor, ninguna otra autoridad en nuestra vida espiritual, solo a Nuestro Señor el Salvador. Los apóstoles lo llamaron: “Señor y Maestro” (San Juan 13:14). Y Él respondió: “Vosotros me llamáis, Maestro, y, Señor: y decís bien; porque lo soy” (San Juan 13:16). Recordemos que Él es nuestro único Maestro y Mentor, y hagamos de los laicos, servidores de la Iglesia solo aquellos que digan la verdad, no a aquellos que hablen por sí mismos, sino aquellos que hablen con rectitud, explicando la enseñanza y el divino mandamiento de nuestro Señor para nuestro pobre entendimiento. El Señor trajo al mundo Su Divina Enseñanza que es el tesoro más preciado entre todos los tesoros. El mundo no lo valora. ¡Pero aquellos que lo tienen saben de su incalculable valor! Recordemos esto, hermanos. En aquel día, el recto Simeón predijo que Él sería objeto de disputas, que para nosotros no sea objeto de disputas y controversias, sino que se nuestra vida, nuestra salvación, nuestra esperanza en vida eterna.

Amén.

El Santo Recto Simeón

Bien sabemos que nuestra Iglesia celebra las grandes festividades durante más de un día, durante un período de varios días hasta su apódosis (N. de T. final del período festivo). En la fiesta de la Presentación de Nuestro Señor en el Templo, la Iglesia rememora el momento en el que en el templo de Su Gloria se presentó Jesucristo “llevado como un niño”. En el día de hoy, como en el día mismo de la festividad, hemos escuchado el relato evangélico sobre el Recto Simeón, quien fue digno de la misericordia de Dios al recibir en sus ancianas manos al Creador del universo, lo cual le había sido anunciado por el Espíritu Santo al decirle que no moriría hasta no ver a Cristo Dios. Como nos dice la Santa Tradición, un ángel se lo había dicho muchos años antes del nacimiento de Nuestro Señor.

270 años antes de la Natividad de Cristo, el Rey de Egipto, persona instruida y de espíritu indagador, pidió que se le entregara una traducción de las Sagradas Escrituras del hebreo a su idioma. En ese momento, entre otros sabios ancianos, el Recto Simeón (quien ya era anciano entonces) comenzó a traducir la parte que le había sido encomendada: el libro del profeta Isaías. Allí donde dice que el Salvador del mundo nacerá de una Virgen, él quiso corregirlo, es decir, en lugar de la palabra “Virgen” (Isaías 7:14), quiso usar una expresión que significa “mujer casada”. Entonces el Ángel frenó su mano y le dijo: “Ten fe en las palabras escritas y ellas se cumplirán delante de tus ojos a su debido tiempo”. Y es conmovedor que, aunque él ya era anciano, pasaron 270 años desde ese momento hasta el Nacimiento de Jesucristo, según lo cuenta la Tradición. Es decir, que cuando recibió al Niño Dios en sus ancianas manos, él traspasó todos los límites posibles de la edad humana.

¡Qué gran ejemplo de fortísima fe, fe que no duda ante nada, incólume, y que no se apaga con el paso de los años! Vivió tantos años que ante sus ojos los niños crecían, maduraban, envejecían y se iban a la tumba, mientras él seguía viviendo. Generación tras generación pasaba ante sus ojos, y él seguía viviendo. Pero su fe no flaqueaba, sino que seguía fervorosa como antes, esperando el cumplimiento de la promesa que le había sido hecha. ¡Hasta que se cumplió!

Ese ejemplo de sorprendente fe nos debe servir de enseñanza, a nosotros de poca fe, que constantemente dudamos, y perdemos la confianza al debilitarse y desaparecer nuestra fe. Si hasta los apóstoles le pedían a su Divino Maestro: “¡aumenta nuestra fe!” (San Lucas 17:5), cuánto más debemos nosotros rezar pidiendo esto mismo. Si ellos sentían la falta de fe y rogaban a su Maestro que los fortalezca, seguramente a nosotros no nos cabe su pedido: “¡aumenta nuestra fe!” (ellos la tenían y solo pedían que se las aumente, se las fortalezca), sino el clamor del padre del enfermo: “¡Creo, Señor! ¡Ayuda a mi incredulidad!” (San Marcos 9:24). ¡Ese clamor debe ser constante en nosotros porque no tenemos fe!

Cuán fácil es vivir a la persona de fe para quien es como un candil que ilumina su camino. Ello no hace desaparecer los obstáculos y dificultades, pero la persona que anda en la luz de la fe, ve todo de manera correcta y por ello, como cristiano, valora todo de manera correcta también. Sin embargo, las personas viven ahora en las tinieblas, sin la luz de la fe, vagan por la vida inventando cosas y arruinando su vida. Debemos rezar, para que Dios nos otorgue aunque sea una pequeña parte de esa fe que ardía en el alma del recto Simeón, sobre quien la Iglesia en sus oraciones dice que él se hizo más grande que el gran profeta Moisés: éste solo vio a Dios al inclinarse, vio al Creador de atrás, al pasar alejándose. Pero Simeón tuvo el gran honor y la misericordia de recibirlo en sus brazos. Esa fue la recompensa por su fe, con la cual iluminó a todo el mundo y cuya milésima parte pedimos al Señor que nos otorgue.

Amén.

|